文/夏梦 摄/邓子莹 审/杨乔

4月13日晚,建筑工程与规划学院“数字人居与景观再生”微专业开班仪式在望庐楼403教室举行。风景园林教研室夏梦老师向30名同学介绍了本专业的专业特色、教学安排和学生参与的基本情况。

专业特色:数字技术驱动,聚焦城乡可持续发展

专业以“数字化+景观再生”为核心,紧扣国家“存量提质改造”的发展需求,课程体系深度融合前沿技术与实践应用。通过“项目驱动”教学模式,学生将系统掌握数字技术在多源数据分析、景观方案模拟、文化数字化保护等领域的应用能力。此外,课程强调“小切口改善大民生”,通过小微花园改造、乡村庭院营建等实践项目,引导学生解决城乡环境提质中的实际问题。

教学安排:理论与实践并重,培养实战能力

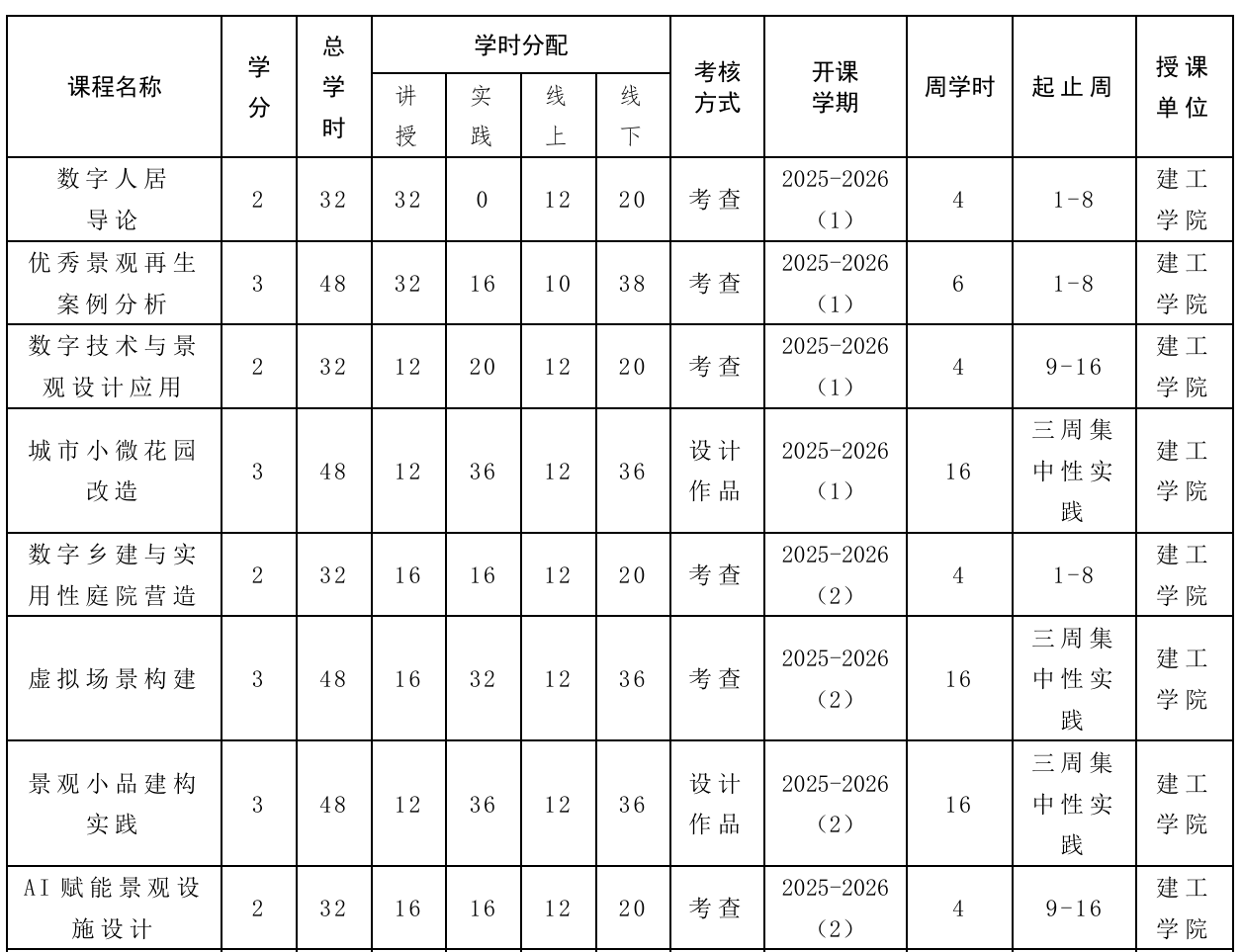

微专业学制为1年,设置8门课程,总学时320学时,其中理论148学时、实践172学时。核心课程《数字人居导论》、《数字技术与景观设计应用》及《城市小微花园改造》融合政校企三方资源,由校内教师与行业专家联合授课。教学安排大幅提升了实践比重,课程多数以实际项目为驱动,让学生在实践中掌握数字化工具和创新设计理念,提升解决实际问题的能力。课程基本情况如下:

学生参与:选拔严格,聚焦潜力人才

此次微专业招生面向全校大二、大三全日制本科在校生,吸引了风景园林、城乡规划、建筑学等多学科学生报名。经过资格审核和专业面试筛选,最终30名学生脱颖而出。开班仪式上,风景园林专业学生刘萍瑶展示的上海徐汇西岸景观再生案例,引发同学们热烈的讨论。城乡规划专业的肖娜同学则表示期待通过微专业的学习,可以用数字孪生技术重构文化遗产保护的智能屏障。

“数字人居与景观再生”微专业将通过“理论—工具—实践”的全链条培养模式,助力学生从数字技术基础到复杂场景应用的跨越。课程引入纽约高线公园、上海西岸艺术滨江等国内外经典案例,结合城市小微花园改造、乡村庭院营建等真实项目实践,培养兼具数字思维与人文关怀的复合型人才。这种“课堂研习+集中性实践”的创新型教学体系,将为学生打通从景观再生理论到城乡更新实践的转化路径,为未来城市更新、乡村振兴等领域输送能策划、精技术、善创新的数字化设计先锋。

责编:李安克